3万奖金扣多少税?这笔钱到手还剩多少你真的算清楚了吗?

你有没有过这样的经历?辛辛苦苦干了一年,年终奖一发,满心欢喜打开银行短信,结果发现到账金额比预期少了好几千,心里直嘀咕:“3万奖金扣多少税?怎么扣得这么狠?”别急,今天咱们就来掰扯清楚这个问题,让你明明白白拿奖金,不再被“税”蒙在鼓里。

先说结论:3万元奖金,到手大概率不到2.5万,具体扣多少税,关键看你怎么发、怎么计税。

咱们国家对奖金的征税方式,其实有两种主流方式:并入综合所得计税和单独计税(年终奖优惠计税政策),这两种方式,税额可能差出好几千,搞错了就等于白白给国家“捐款”。

先说最常见也最划算的方式——单独计税。

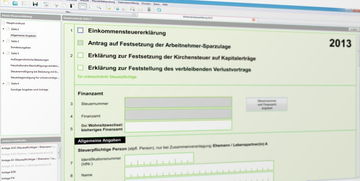

根据现行税法规定,全年一次性奖金可以不并入当年综合所得,而是单独除以12个月,按月度税率表确定适用税率和速算扣除数,再计算应纳税额,这个政策原本计划2022年底到期,但国家为了减轻纳税人负担,已明确延续至2027年底,所以现在依然适用。

举个真实例子:

小李年终奖3万元,公司选择按单独计税方式发放。

计算步骤如下:

30000 ÷ 12 = 2500元

查月度税率表,2500元属于第二级:税率3%,速算扣除数0。

所以应纳税额 = 30000 × 3% - 0 = 900元。

到手金额 = 30000 - 900 = 29100元。

哇,只扣了900?这么少?

没错,这就是年终奖单独计税的“红利”,但注意!这有个前提:你全年工资收入不高,综合所得税率不超过3%或10%,如果你除了奖金外,工资已经很高,比如年薪30万以上,那并入综合所得可能更划算,但这属于高收入人群的优化问题,咱们今天先聚焦普通打工人。

但现实往往没这么理想。

有些公司图省事,直接把奖金并入当月工资一起计税,比如你12月工资1万,加上3万奖金,变成4万,那这个月就要按4万来算个税。

我们来算一下:

4万工资,减去5000元起征点,再减去三险一金(假设2000),应纳税所得额约3.3万。

查综合所得税率表,超过2.5万至3.5万的部分,税率20%,速算扣除数1410。

应纳税额 ≈ 33000 × 20% - 1410 = 6600 - 1410 = 5190元。

而正常1万工资的个税可能就几百块,这一合并,多缴了近5000元税!

所以你看,发奖金的方式不同,税差能差出四五倍,3万奖金,从可能只缴900税,变成缴5000多,直接少拿4000多块,够买一台新手机了!

更扎心的是,很多人根本不知道公司是怎么计税的,只看到银行卡数字,以为“奖金就该扣这么多”。其实你有权知道,也有权争取更合理的计税方式。

那什么情况下适合单独计税?

简单说:如果你全年综合所得(工资+劳务等)不超过9.6万(即月均8000),那单独计税几乎一定更划算。

但如果收入较高,比如年薪20万以上,可能需要具体测算两种方式哪个更省税,这时候建议让财务帮你“试算”一下。

另外提醒一点:全年只能使用一次年终奖单独计税政策,也就是说,如果你公司分两次发奖金,比如年中发1.5万,年底发1.5万,那就没法都享受优惠,只能选其中一笔单独计,另一笔就得并入当月工资缴税。奖金发放节奏也很关键。

📌 建议参考:

如果你即将拿到奖金,建议提前和公司hr或财务沟通,明确奖金是“单独计税”还是“并入综合所得”,如果公司默认并入,你可以礼貌询问是否可以选择单独计税,虽然最终决定权在公司,但提出这个问题,至少能引起重视。

更重要的是,保留好工资条和个税APP的记录,每月核对一下,发现问题及时申诉,个税APP现在功能很全,奖金发放后,你可以在“收入纳税明细”里查看是“全年一次性奖金”还是“工资薪金”,一眼就能看出计税方式。

📚 相关法条参考:

《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)

第一条规定:居民个人取得全年一次性奖金,符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,在2027年12月31日前,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照按月换算后的综合所得税率表,确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。《关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第30号)

明确将全年一次性奖金单独计税政策延续至2027年12月31日。

3万奖金扣多少税?答案不是固定的,而是取决于计税方式,用对方法,可能只缴900元;用错方式,可能要缴5000元以上。差的不是税,是信息差。

作为打工人,我们不一定要精通税法,但至少要懂得基本逻辑,知道去问、去查、去争取,毕竟,每一分钱,都是你辛苦换来的。

别让本该属于你的奖金,悄悄溜进税务局的口袋,下次发奖金前,记得打开个税APP,查一查,问一问,算一算——你值得拿回每一分应得的收入。

3万奖金扣多少税?这笔钱到手还剩多少你真的算清楚了吗?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。知情,是维权的第一步;算清,是省钱的关键一步。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。