当催收遇上紧箍咒—互联网金融逾期债务催收自律公约第十八条到底划了哪些红线?

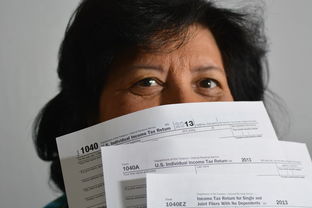

在互联网金融蓬勃发展的今天,债务催收这个"敏感地带"始终牵动着大众神经。《互联网金融逾期债务催收自律公约第十八条》的出台,犹如为野蛮生长的催收行业戴上了"紧箍咒",这条看似简单的条文,实则蕴含着对金融秩序重构的深层思考。

该条款明确规定:"催收机构不得向债务人以外的第三人泄露债务信息,不得采取恐吓、侮辱等不当方式进行催收",这短短两句话,精准戳中了传统催收行业的三大痛点:隐私泄露、暴力施压、连带骚扰,曾有案例显示,某平台通过群发债务人通讯录催收,导致当事人社会关系全面崩塌,而新规的出台正是要杜绝此类"社会性死亡"事件。

值得注意的是,条文特别强调"催收行为应当在工作日8:00-20:00进行",这个时间窗口的设置颇具匠心:既保障债权人合法权益,又避免"午夜凶铃"式骚扰,某持牌消费金融公司负责人坦言:"现在系统自动锁死催收时段,超时外呼根本拨不出去,倒逼我们优化催收策略。"

更深层的变革体现在举证责任倒置上,根据配套实施细则,若债务人主张遭受违规催收,催收方需自证清白,这种制度设计彻底扭转了弱势群体的举证困境,去年某法院依据该条款判决催收公司赔偿精神损失费的案例,就是最好的注脚。

建议参考:

- 债务人遭遇非工作时间催收时,可立即保存通话记录并截图取证

- 金融机构应建立智能催收系统,实现通话时段自动管控

- 第三方催收公司需定期开展合规培训,建议每月进行话术抽检

- 债权人可通过区块链存证技术固化催收过程,防范法律风险

相关法条:

- 《民法典》第1032条:自然人享有隐私权

- 《个人信息保护法》第28条:敏感个人信息处理规则

- 《商业银行信用卡业务监督管理办法》第68条

- 《互联网金融逾期债务催收自律公约》全文

在金融科技与人文关怀的十字路口,第十八条犹如一杆精准的天平,它既不是对失信行为的纵容,也不是对债权利益的削弱,而是通过规范催收边界实现多方利益的动态平衡,当AI语音催收开始替代人工坐席,当区块链存证成为标准配置,这个条文正在悄然重塑整个行业的游戏规则,或许正如某监管人士所言:"最好的金融创新,永远是带着镣铐的舞蹈。"

当催收遇上紧箍咒——互联网金融逾期债务催收自律公约第十八条到底划了哪些红线?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。