招行毕业多少?这句看似玩笑的背后,藏着多少职场人的焦虑与无奈

“我在招行‘毕业’了。”乍一看还以为是哪个大学生终于熬完了论文答辩,其实不然——这行“黑话”,早就在银行圈悄悄流行了好几年,所谓“招行毕业多少”,并不是真的问你在招商银行读了几年书、拿了几张文凭,而是暗指你在招行干了多久,最后因为什么原因“被毕业”——也就是离职或被辞退。

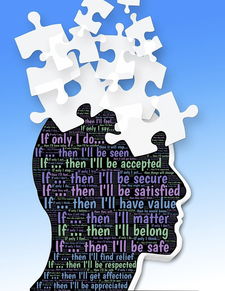

听起来有点扎心,但这就是现实,在很多人眼里,进招行是体面的开始,可待久了才发现,这份体面背后,是KPI高压、加班常态化、晋升通道狭窄,还有那永远算不清的绩效提成。“在招行待了三年,终于‘毕业’了”成了一种自嘲式的告别仪式。

那么问题来了:招行“毕业”的人,到底多不多?他们又是因为什么“毕业”的?今天咱们不聊鸡汤,也不打鸡血,就从法律角度,掰开揉碎说说这个现象背后的真相。

首先得承认,招商银行作为国内领先的股份制商业银行,管理规范、平台大、待遇也相对可观,很多人挤破头想进去,图的就是一个“稳定”,可所谓的“稳定”,从来都不是铁饭碗的代名词,近年来,随着银行业转型加速、数字化改革推进,加上经济环境波动,各大银行都在优化人员结构,招行也不例外,通过绩效考核、岗位调整、合同到期不续签等方式,悄然实现人员更替。

而“毕业”这个词,恰恰反映了员工对被动离职的复杂情绪——既有不甘,也有释然;既是对过往努力的总结,也是对体制内“优胜劣汰”潜规则的无奈接受。

很多人以为,只要不犯大错,银行就不会动你,但现实是,绩效不达标、客户流失、项目完成率低,甚至人际关系处理不好,都可能成为“被毕业”的导火索,更关键的是,很多员工在面临解聘时,并不清楚自己的合法权益到底有哪些,稀里糊涂签了离职协议,事后才追悔莫及。

以案说法:小李的“毕业”之路

我曾经代理过一个案子,当事人小李,在招行某分行做了五年客户经理,业绩一直中等偏上,虽不是顶尖,但也从没拖过后腿,可就在去年年底,部门突然通知他:“绩效考核未达标,公司决定不再续签劳动合同。”

小李懵了,他翻出过去一年的业绩报表,发现自己完成了92%的指标,虽然没达标,但团队里还有好几个人比他低,他去人事部门申诉,对方只回了一句:“这是综合评估结果,无法更改。”

后来我们调取了他的全部考核记录和内部制度文件,发现几个关键问题:

第一,招行并未在年初明确公示具体的“达标线”;

第二,绩效评分标准模糊,主观评价占比过高;

第三,解除合同前未进行正式的绩效改进计划(PIP),也未给予申辩机会。

我们以“违法终止劳动合同”为由提起劳动仲裁,主张赔偿金,仲裁委支持了我们的观点,认定招行程序违法,裁决支付小李近15万元赔偿金。

这个案子说明什么?很多所谓的“毕业”,其实是用人单位打着“绩效考核”的旗号,行变相裁员之实,而员工如果不懂法、不保留证据,很容易吃哑巴亏。

法条链接:你的权益写在白纸黑字里

根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十条规定:

劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位可以解除劳动合同,但应当提前三十日书面通知劳动者本人或者额外支付一个月工资,并依法支付经济补偿。

第四十七条规定了经济补偿的标准:

按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付,六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

更重要的是,《劳动合同法》第八十七条规定:

用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

也就是说,如果你在招行干了五年,被无正当理由“毕业”,你不仅有权拿回N+1的补偿,还可能争取到2N的赔偿金——这笔钱,不该轻易放弃。

律师总结:别让“毕业”变成单方面的告别

“招行毕业多少”这句话,听着像段子,实则是一代职场人用幽默包裹的心酸,我们尊重企业的用人自主权,但也必须强调:任何“毕业”,都该有程序正义,有事实依据,有法律底线。

如果你正在经历类似的处境,请记住三点:

- 别急着签字——离职协议一旦签署,再想反悔难如登天;

- 保留所有证据——工资条、考核表、工作邮件、聊天记录,都是维权利器;

- 及时寻求专业帮助——劳动纠纷讲究时效,越早介入,胜算越大。

最后送大家一句话:你可以体面地离开,但前提是,你的尊严和权益,不该被一句轻飘飘的“毕业”抹去。

招行毕业多少?这句看似玩笑的背后,藏着多少职场人的焦虑与无奈,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。