农历五月初五是什么节日?你真的了解这个传承千年的文化密码吗?

你有没有发现,每年一到农历五月初五,家家户户门口就挂起了艾草和菖蒲,空气中飘着淡淡的粽叶香,街边的小摊上开始卖五彩绳和香囊?这个看似普通的日子,其实藏着中国最古老、最富情感的节日之一——端午节。

但你知道吗?农历五月初五不仅仅是吃粽子那么简单,它是一段跨越两千多年的历史回响,是一场关于忠诚、勇气与民族记忆的集体仪式,很多人只知道端午要吃粽子、赛龙舟,却很少深究:为什么偏偏是这一天?背后又有着怎样动人心魄的故事?

故事得从战国时期的楚国说起。屈原,这位伟大的爱国诗人,在五月初五这天怀抱巨石,投江明志,他不是一时冲动,而是在目睹国家衰败、政治理想破灭后的悲壮抉择,百姓敬他、爱他,不愿让鱼虾啃食他的身躯,于是纷纷划船打捞,投下用竹叶包裹的米饭——这就是粽子的由来,后来,赛龙舟成了纪念他的仪式,而五月初五,也正式演变为“端午节”。

但端午节的内涵远不止于此,在古代,五月被称为“恶月”,五月初五更是“恶日”,人们认为这一天邪气重、易生病。挂艾草驱邪、佩香囊避疫、饮雄黄酒防虫,都是古人顺应自然、趋吉避凶的智慧体现,这些习俗,如今看来,其实蕴含着朴素的公共卫生意识和对生命健康的尊重。

更有趣的是,端午节还曾是中国的“女儿节”,在明清时期,出嫁的女儿会在这一天回娘家省亲,母亲为女儿佩戴五彩丝线,祈求平安,这种温情脉脉的家庭互动,让节日多了几分人情味。

说到这儿,你可能会问:为什么我们今天还要过端午节?

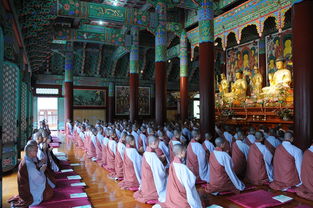

答案很简单:因为文化需要传承,记忆需要唤醒,在全球化浪潮中,我们更需要这样的节日,来提醒自己从哪里来,又该往哪里去,吃一个粽子,不只是满足口腹之欲;划一次龙舟,也不只是体育竞技,它们是情感的纽带,是民族认同的符号。

尤其对于年轻一代,了解农历五月初五的真正意义,就是在守护我们共同的文化基因,它不是课本上冷冰冰的文字,而是流淌在血脉里的温度。

📌 建议参考:

如果你打算在端午节组织家庭活动或社区文化推广,不妨试试这些方式:

- 亲手包一次粽子,让孩子参与其中,边做边讲屈原的故事;

- 举办小型龙舟模型比赛,增加节日趣味;

- 制作艾草香囊,既美观又有传统寓意;

- 带孩子参观屈原祠或民俗博物馆,让文化“活”起来。

让节日不只是“放假”,而是“对话”,与历史对话,与家人对话,与自己的文化根源对话。

📚 相关法条参考(节选):

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第二条:

“本法所称非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所,包括:

(一)传统口头文学以及作为其载体的语言;

(二)传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;

(三)传统技艺、医药和历法;

(四)传统礼仪、节庆等民俗;

(五)传统体育和游艺……”

端午节作为中国四大传统节日之一,已被列入国家级非物质文化遗产名录,受到法律保护与传承支持。

农历五月初五是什么节日?它是端午,是屈原的悲歌,是百姓的思念,是文化的根脉。

在这个快节奏的时代,我们或许早已不再划龙舟、不再挂菖蒲,但只要我们还记得为什么吃粽子,为什么说“端午安康”,这份文化就不会断。

节日的意义,从来不是放假几天,而是让我们在喧嚣中停下脚步,回望来路,记住那些不该被遗忘的名字与故事。

下一个五月初五,别只记得粽子,更要记得——我们是谁。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。