农历五月初五是什么节日?你真的了解这个传统大节背后的深意吗?

说到农历五月初五,很多人第一反应就是“端午节”,但你有没有想过,为什么每年这天家家户户要包粽子、赛龙舟、挂艾草?这个节日究竟承载了多少文化记忆与民族情感?

农历五月初五就是我们熟知的端午节,也叫端阳节、重午节、龙舟节等,它是中国四大传统节日之一(春节、清明、端午、中秋),历史可追溯到两千多年前的战国时期。这一天,不只是吃粽子那么简单,它背后藏着一段悲壮的爱国故事和深厚的文化积淀。

相传,端午节起源于纪念伟大的爱国诗人屈原,屈原是楚国大夫,才华横溢,忧国忧民,当楚国被秦所破,他悲愤交加,于农历五月初五投汨罗江自尽,百姓为了不让鱼虾啃食他的身体,纷纷投下用粽叶包裹的米团,这便是粽子的由来,后来,人们划船寻找他的遗体,演变为赛龙舟的习俗,这些行为,不只是仪式,更是一种对忠诚、气节与家国情怀的集体致敬。

除了纪念屈原,端午节还融合了古代的驱邪避疫文化,古人认为五月是“毒月”,五月初五更是“恶日”,容易滋生疾病、邪气侵扰,家家户户会挂艾草、菖蒲,佩戴香囊,喝雄黄酒,以驱虫辟邪,这些习俗至今仍在南方许多地区保留,不仅是一种传统,更体现了古人顺应自然、敬畏生命的智慧。

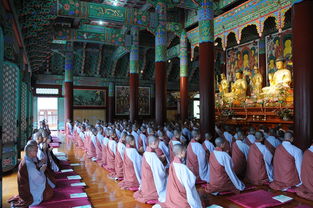

端午节已被列入国家级非物质文化遗产,2009年更被联合国教科文组织正式列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,这说明,端午节不仅是中国的节日,更是全人类共同的文化财富。

更值得关注的是,随着时代发展,端午节的意义也在不断升华,它不再只是缅怀过去,更成为凝聚民族认同、传承文化根脉的重要载体,许多学校会组织包粽子、讲屈原故事的活动;社区举办龙舟比赛,增强邻里互动;年轻人通过短视频平台传播端午习俗,让传统文化“活”起来。

建议参考:

如果你打算在端午节组织活动或撰写相关内容,建议从“文化传承+情感共鸣”双线切入。不要只讲“今天吃粽子”,而要讲“为什么吃粽子”;不只是展示龙舟比赛的热闹,更要讲述背后“团结一心、奋勇争先”的精神内核,可以结合现代生活方式,比如推出“新中式端午礼盒”“亲子手作香囊体验课”等,让传统节日更贴近当代人的情感需求。

相关法条参考:

《中华人民共和国非物质文化遗产法》第二条:

“本法所称非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式……包括传统节日。”《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》:

“端午节”于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,项目编号:Ⅹ-3。《中华人民共和国公共文化服务保障法》第十四条:

“政府应当支持传统节日等民族民俗文化的传承与发展,丰富群众精神文化生活。”

小编总结:

农历五月初五,不只是日历上的一个数字,它是流淌在血脉里的文化基因,是中国人对忠贞、勇气与生命智慧的集体记忆,当我们吃下一口粽子,看一场龙舟竞渡,挂上一束艾草时,我们不只是在过节,更是在与历史对话,与祖先共鸣。记住端午,不只是记住一个节日,而是记住我们从哪里来,又该往何处去,这个五月初五,请别忘了,除了仪式感,更要有敬畏心。

农历五月初五是什么节日?你真的了解这个传统大节背后的深意吗?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。