指标到校生是什么意思?听我一句解释,别再被误解了!

你是不是也经常在家长群里听到“指标到校”这个词?老师一提,家长就紧张,孩子一听就焦虑,但到底指标到校生是什么意思?它是不是传说中的“降分录取”?是不是只有差学校的学生才能享受?我就以一个资深律师兼教育政策观察者的身份,用大白话给你讲清楚,让你不再云里雾里。

咱们得明确一个概念:“指标到校”不是一种考试,也不是一种特权,而是一种教育资源分配的政策机制,它的官方名称叫“优质普通高中招生指标到校政策”,简单说,就是把重点高中的部分招生名额,按一定比例分配给各个初中学校。

举个例子你就明白了,假设某市有10所重点高中,每年总共招5000人,其中30%的名额(也就是1500人)不通过全市统考竞争,而是直接“切块”分配到各个初中——比如A初中分到15个名额,B初中分到10个,只要你在本校成绩排名靠前,哪怕全市排名不高,也有机会进入重点高中。

那谁算“指标到校生”?就是通过这个分配名额被录取的学生,统称为“指标到校生”,他们和其他统招生一样,拥有正式学籍,享受同等教育资源,唯一区别是录取路径不同。

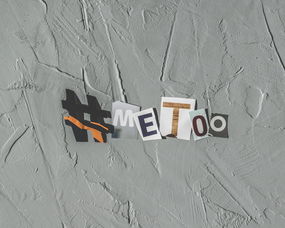

这个政策的初衷是什么?核心在于促进教育公平,你想啊,如果所有重点高中都只看中考分数,那好初中、重点班的学生永远占优势,普通初中、农村学校的孩子再努力也难出头,久而久之,教育资源就越发集中,形成“强者恒强”的马太效应。

而“指标到校”就像一条“绿色通道”,让普通初中的优秀学生也能“低分高录”——注意,不是无底线降分,而是在一定分数控制线上,优先录取本校排名靠前的学生,比如某重点高中统招线是650分,指标生控制线可能是620分,只要你在本校指标名额内,且分数过线,就能被录取。

这个政策也有门槛,不是所有学生都能享受,一般要求学生必须“三年连续在籍在校”,也就是说,不能中途转学、借读,防止“择校投机”,这也是为了防止有人为了抢指标名额,临时转到薄弱初中“占坑”。

说到这里,你可能还关心一个问题:指标到校会影响高考吗?答案是:不会,指标到校只是升学路径不同,进入高中后,所有人站在同一起跑线,能不能考上好大学,还得看高中三年的努力。政策的公平性,不在于结果平等,而在于机会均等。

✅ 建议参考:家长和学生该如何应对?

如果你是家长,现在最该做的不是焦虑,而是提前了解本地区“指标到校”的具体政策,每个城市的执行细则不同:有的按初中学校人数分配,有的考虑办学水平加权;有的允许校内竞争,有的还要参加微调考试。

建议三点:

- 关注孩子所在初中的历年指标名额,看看是否有“捡漏”机会;

- 确保学籍稳定,别为了“好初中”频繁转学,反而失去指标资格;

- 即使成绩中上,也不要放弃努力,指标生也有最低控制线,不是“躺赢”。

学生更要明白:指标到校是机会,不是捷径,它给了你一次弯道超车的可能,但未来的路,还得自己走。

📚 相关法条依据(节选):

根据《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》(教基二〔2016〕4号)明确提出:

“完善优质普通高中招生名额合理分配到区域内初中的政策,招生名额适当向农村初中和薄弱初中倾斜,逐步提高分配比例,促进义务教育均衡发展。”

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》也强调:

“实行优质普通高中和优质中等职业学校招生名额合理分配到区域内初中的办法,推动义务教育均衡发展,缓解择校难题。”

这些政策文件为“指标到校”提供了坚实的法律和政策基础,体现了国家对教育公平的高度重视。

“指标到校生是什么意思”?说白了,就是国家为了让普通初中的好学生也有机会上重点高中,特意留的一扇门,它不是施舍,而是对努力的尊重;不是降维打击,而是机会再分配。

作为家长,别再只盯着“重点初中”“名校实验班”,在一个普通但有指标名额的学校稳扎稳打,反而更有可能逆袭,教育的本质,从来不是起点有多高,而是有没有公平的赛道。

指标到校,到的是机会,靠的是实力,赢的是未来。

指标到校生是什么意思?听我一句解释,别再被误解了!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。