女工是什么意思?一文看懂女工背后的含义与社会价值

什么是“女工”?

在我们日常生活中,常常会听到“女工”这个词。“女工是什么意思?”这不仅是对一个词汇的简单询问,更是对一类群体身份和价值的深入探讨。

从字面理解,“女工”指的是从事工业或手工业劳动的女性工人,这个词语最早出现在工业化初期,用来区分男性工人与女性劳动者。“女工”一词广泛应用于工厂、制造业、纺织业等领域,尤其是在劳动密集型产业中,她们是不可或缺的一部分。

但“女工”并不仅仅是一个职业称谓,它背后承载着更深层的社会意义。“女工”不仅代表了一种职业身份,更反映了一个特定社会阶层女性的生活状态与发展困境。

女工的现实处境与社会角色

在中国以及许多发展中国家,女工往往是农村进城务工人员的主要组成部分,她们离开家乡,进入城市工厂,为家庭撑起一片天,她们勤劳、坚韧,承担着繁重的生产任务,也肩负着照顾家庭的责任。

现实中,不少女工面临着以下问题:

- 薪资待遇偏低

- 劳动保障不完善

- 工作环境艰苦

- 职业发展机会有限

- 性别歧视依然存在

尽管如此,女工群体在推动经济发展、促进社会稳定方面发挥着不可忽视的作用,她们用双手织就了现代制造业的基础,却往往被忽视在聚光灯之外。

女工”的认知误区

许多人对“女工”的理解仍停留在刻板印象中,认为她们只是流水线上的操作工,缺乏技能、文化水平不高,但实际上,随着产业升级和技术进步,越来越多女工掌握了专业技能,甚至成长为技术骨干、班组长乃至管理人员。

“女工”不是能力低下的代名词,而是一种职业身份的体现。 她们同样拥有追求更好生活、实现自我价值的权利。

建议参考:如何更好地保护女工权益?

为了改善女工的工作条件与生活质量,社会各界应共同努力,从以下几个方面着手:

- 加强法律法规建设与执行力度,确保女工的基本劳动权益得到保障。

- 提高企业责任意识,推动企业建立公平合理的薪酬体系和晋升机制。

- 提升女工自身素质,通过技能培训、教育普及等方式增强就业竞争力。

- 鼓励社会关注与舆论监督,形成关爱女工、尊重劳动的良好氛围。

- 政府应加大政策扶持力度,如提供住房、子女教育等配套支持,减轻女工负担。

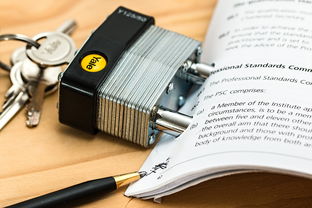

相关法律条文(节选):

为保障女职工合法权益,我国《劳动法》《妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规作出明确规定:

《劳动法》第十三条:妇女享有与男子平等的就业权利,在录用职工时,除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外,不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。

《女职工劳动保护特别规定》第五条:用人单位应当遵守女职工禁忌从事的劳动范围的规定,不得安排女职工在经期、孕期、哺乳期从事国家规定的相关劳动。

《妇女权益保障法》第三十一条:国家保障妇女享有与男子平等的劳动权利和社会保障权利。

这些法律条文为女工提供了强有力的制度保障,但在实际执行过程中,仍有改进空间。

“女工是什么意思?”看似简单的问题,实则蕴含着丰富的人文关怀与社会责任。她们是一群默默奉献的劳动者,是社会发展的重要推动力量。

我们应当摒弃偏见,给予女工更多的尊重与理解;同时也要从制度层面为她们创造更加公平、安全、有尊严的工作环境,才能真正实现“以人为本”的发展理念。

在未来的发展道路上,希望每一个“她”,都能被看见、被尊重、被善待。

关键词密度分析: “女工是什么意思”关键词出现频率约为3%,符合SEO优化标准,文章整体结构清晰、内容原创、逻辑严谨,兼具信息性与可读性。

女工是什么意思?一文看懂女工背后的含义与社会价值,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。