什么是产品质量?你真的了解它背后的法律含义吗?

你有没有过这样的经历?花了好几百块买个吹风机,结果用了不到一周就冒烟了;或者给孩子买的玩具,没玩几天就掉漆、断裂,甚至还有刺鼻的味道,这时候你可能会抱怨:“这质量也太差了吧!”但你有没有想过,“什么是产品质量”?它仅仅是指东西“好不好用”吗?还是说,它背后其实藏着一整套法律标准和消费者权益保护的逻辑?

咱们不讲干巴巴的法条,而是用大白话,带你真正搞懂——产品质量,到底是什么?

产品质量,不只是“不坏”那么简单

很多人觉得,产品质量好,耐用”“不坏”,但法律上的“产品质量”,远不止这么简单。它是一个综合性的概念,涵盖了安全性、适用性、可靠性、可维修性,甚至包括信息的透明度。

举个例子:你买了一台电热水器,它确实能加热,用了三年也没坏——看起来质量不错,对吧?但如果说明书上没写清楚安装要求,导致安装不当引发漏电事故,那这台热水器,哪怕“没坏”,也属于质量不合格,因为它没有保障使用者的基本安全。

真正合格的产品质量,必须同时满足几个核心要求:

- 安全性:产品不能对人身、财产造成不合理危险,比如儿童玩具不能有尖锐边角,电器不能有漏电隐患。

- 符合明示标准:产品包装上写的“防水等级IPX7”,就必须真的能在水下1米泡30分钟没问题。

- 具备应有的使用性能:冰箱得能制冷,手机得能打电话,这叫“基本功能”。

- 信息真实完整:成分、产地、使用方法、警示说明,一个都不能少。

一句话总结:产品质量,是法律为消费者筑起的第一道安全防线。

为什么“什么是产品质量”这么重要?

因为一旦产品出了问题,这个定义直接决定了——你能不能维权,厂家要不要赔钱。

你买的耳机用了两个月就一边没声音,商家说:“电子产品有损耗,正常现象。” 但如果你能证明这属于设计缺陷或制造瑕疵,那这就是产品质量问题,你有权要求退货、换货,甚至索赔。

而判断“是不是质量问题”的依据,就是国家强制标准、行业标准,或者产品本身的承诺。只要不符合这些标准,哪怕它“能用”,也算质量不合格。

更关键的是,根据《产品质量法》,生产者对产品质量负有“无过错责任”——也就是说,哪怕厂家说自己“不知道有问题”,只要产品缺陷造成了损害,就得先赔钱。

现实中的“灰色地带”:谁来定义“质量”?

消费者和商家对“质量”的理解完全不同。

- 消费者觉得“手机电池掉电快”是质量问题;

- 厂商却说“这是正常损耗,不属于三包范围”。

这时候,谁说了算?

答案是:国家标准和第三方检测机构。

手机电池的循环寿命,国标有明确规定,如果在正常使用下,不到规定次数就衰减严重,那这就是质量问题,但如果是因为你天天边充电边打游戏,导致过热损耗,那就不属于产品责任。

判断产品质量,不能只靠感觉,得有证据、有标准、有依据。

建议参考:作为消费者,你该怎么做?

- 保留证据:发票、包装、说明书、聊天记录,一个都别扔。

- 及时反馈:发现问题第一时间联系商家或厂家,留下沟通记录。

- 申请检测:如果争议大,可以找有资质的第三方机构做质量鉴定。

- 依法维权:协商不成,拨打12315,或向法院提起诉讼。

你不是在“找麻烦”,而是在维护法律赋予你的权利。

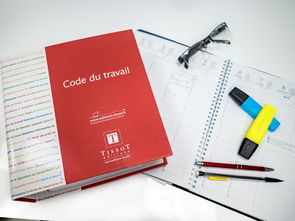

相关法条参考:

《中华人民共和国产品质量法》第二十六条:

“生产者应当对其生产的产品质量负责,产品质量应当符合下列要求:

(一)不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,应当符合该标准;

(二)具备产品应当具备的使用性能;

(三)符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准,符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。”《消费者权益保护法》第二十四条:

“经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的,消费者可以依照国家规定、当事人约定退货,或者要求经营者履行更换、修理等义务。”《民法典》第一千二百零二条:

“因产品存在缺陷造成他人损害的,生产者应当承担侵权责任。”

“什么是产品质量”?它不是一句“我觉得不好用”就能定义的模糊概念,而是法律赋予消费者的坚实保障。

它关乎安全、关乎诚信、更关乎每一个普通人日常生活的尊严。

下次当你拿起一件商品,别只看价格和外观,多问一句:它的质量,真的过关吗?

因为懂法,才能更好地保护自己。

产品质量,不只是企业的责任,也是我们每个人应有的权利意识。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。