企业不交社保?小心这个吞噬未来的黑洞!

当老板们为压缩成本绞尽脑汁时,社保支出常被视为"可调节项",但你可曾想过,省下的这点"成本",正在企业脚下挖出一个深不见底的"黑洞"?它不仅吞噬员工的希望,更会反噬企业自身,我们就来揭开这个"黑洞"的真面目。

真实案例:老王的血泪教训

老王在一家小型加工厂勤勤恳恳干了五年,一直未签合同、未缴社保,去年一场意外工伤让他右手丧失劳动能力,当他向老板主张工伤赔偿时,老板两手一摊:"厂里效益不好,哪有钱赔?你又没保险!"老王这才发现,自己辛苦多年,竟连最基本的保障都没有。维权之路漫漫,救命钱无处寻,家庭瞬间陷入绝境,这不仅是老王的悲剧,更是企业漠视社保责任的恶果。

对员工:断送的是生存保障与尊严

- 截断"安全网":员工丧失养老、医疗、工伤、失业、生育五大核心保障,一场大病、一次失业、一次工伤,都可能让员工和家庭陷入深渊,老王的遭遇,绝非个例。

- 维权成本高昂:员工需耗费大量时间、精力收集证据,申请劳动仲裁甚至诉讼。维权之路布满荆棘,过程煎熬漫长,许多人因耗不起而被迫放弃应得权益。

- 透支信任与忠诚:克扣社保是对员工劳动价值的赤裸裸否定,当员工发现企业连基本保障都不愿承担,归属感与忠诚度必然崩塌,人才流失成为必然。

对企业:埋下的是致命"炸弹"

- 天价赔偿风险:一旦员工发生工伤或职业病(如老王),企业需自行承担所有法定赔偿(医疗费、伤残补助金、就业补助金等),金额远超正常缴纳的社保费用。

- 法律铁拳制裁:

- 补缴+滞纳金:社保部门责令限期补缴,并按日加收万分之五的高额滞纳金(《社会保险法》第86条),这笔钱,省不了,只会加倍吐出来。

- 巨额罚款:逾期仍不缴纳?罚款数额可达欠缴数额的1倍以上3倍以下!这是赤裸裸的"得不偿失"。

- 失信惩戒:企业及负责人可能被列入"黑名单",在招投标、融资、市场准入等方面处处受限,商誉扫地,寸步难行。

- 人才吸引力归零:在信息透明的时代,逃避社保责任的企业无异于给自己贴上了"血汗工厂"的标签,如何吸引和留住优秀人才?核心竞争力从何谈起?

- 劳动争议引爆点:员工可随时以此为由解除劳动合同并要求经济补偿金(《劳动合同法》第38条),极易引发集体性劳资纠纷,企业疲于应对,正常经营严重受阻。

对社会:侵蚀的是公平根基

- 社保基金安全受威胁:社保基金是全民的"蓄水池",企业不缴费,等于在源头污染了保障亿万群众的水源,长远看损害的是所有人的共同利益。

- 破坏劳动力市场规则:守法企业因合规成本相对较高,在竞争中可能处于劣势,劣币驱逐良币,扰乱公平健康的市场环境。

- 激化社会矛盾:因社保缺失导致的群体性事件频发,严重损害社会和谐稳定,企业成为矛盾焦点,得不偿失。

律师建议:悬崖勒马,合规是唯一出路

- 立刻自查自纠:全面梳理企业社保缴纳情况,立即为所有应参保员工(包括试用期)足额缴纳社保,历史欠账?主动联系社保部门沟通补缴方案,滞纳金虽痛,但远小于法律后续严惩。

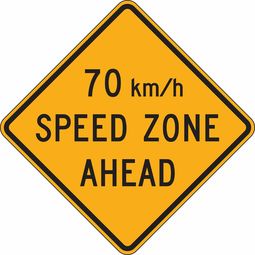

- 拥抱"社保税管"新政:社保费由税务部门统一征收,征管力度空前强大。任何侥幸心理在"大数据+强征管"面前都将无所遁形,务必确保申报工资与缴费基数真实匹配。

- 建立长效合规机制:将社保合规纳入企业规章制度和财务管理核心流程,定期进行合规审计与风险排查,确保不再触碰红线。

- 畅通员工沟通渠道:让员工清楚了解自身的社保权益及企业缴费情况,透明化是化解疑虑、构建信任的基石。

- 善用政策支持:关注并合理利用国家及地方出台的阶段性社保费减免、缓缴等惠企政策(如有),但切记政策红利不等于免除缴费义务。

核心法条依据(部分)

- 《中华人民共和国社会保险法》

- 第58条:用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。

- 第60条:用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费。

- 第86条:逾期不缴的,责令限期缴纳或补足,并自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金;逾期仍不缴纳的,处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。

- 《中华人民共和国劳动合同法》

- 第38条:用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的,劳动者可以解除劳动合同。

- 第46条:劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿。

企业逃避缴纳社保,绝非"精明算计",实为饮鸩止渴!它省下的是一时可见的"小钱",却埋下了足以摧毁企业的"巨雷"——高昂赔偿、严厉处罚、人才流失、商誉破产、乃至刑事责任风险。社保不是企业的"负担",而是对员工的责任担当,是企业稳健运行的"安全阀",更是法律划定的不可逾越的红线。在法治日益健全、监管持续高压的今天,任何企图在社保上"做文章"的企业,终将付出远超想象的惨痛代价。合规缴纳社保,是企业生存发展的底线,更是赢得员工信任、社会尊重、市场认可的基石。切莫让短视的"节省",成为压垮企业的最后一根稻草!

企业不交社保?小心这个吞噬未来的黑洞!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。