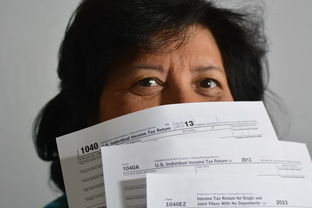

预付是什么意思?很多人搞错了,看完这篇才明白!

去健身房办卡,老板说“先付一年费用,能打八折”;或者装修房子,包工头让你“先付30%定金”;又或者在电商平台看到“预付定金,尾款立减100”……这些场景里反复出现的“预付”,到底是什么意思?它和“定金”“订金”一样吗?预付是不是等于把钱送出去就收不回来了?咱们就来掰扯清楚——预付是什么意思?它背后的法律逻辑和风险防范你必须知道!

预付,就是指消费者在商品或服务实际交付之前,提前支付一部分或全部款项的行为,这个词听起来挺平常,但在日常生活中,它其实隐藏着不少“坑”,比如你预付了5000块健身年卡,结果健身房一个月后跑路了,钱还能要回来吗?你预付了装修款,结果施工质量差到离谱,能不能不付尾款?这些都跟“预付”的法律性质息息相关。

关键点来了:预付 ≠ 定金,也不等于“送钱”,很多人以为预付就是交钱占个名额,其实不然,从法律角度看,预付款本质上是一种“履行合同的提前支付行为”,它不具有担保性质,也就是说,如果你反悔不想买了,商家一般要退你钱(除非双方有特别约定);反过来,如果商家违约,你也只能要求退还预付款,不能像“定金”那样要求双倍返还。

举个例子你就明白了:

小王在某美容院预付了3000元购买护理套餐,签了服务协议,后来美容院突然关门,老板失联,这时候,小王可以依据《民法典》相关规定,主张商家违约,要求返还预付款,并有权索赔因此造成的损失。但注意!如果当初写的是“定金”,那他还能主张双倍返还;可因为是“预付”,就只能拿回本金了,这就是差别!

更麻烦的是,现实中很多商家会把“预付”包装成“优惠促销”,诱导消费者一次性支付大笔金额,等你真想用服务时,却发现“预约难”“项目缩水”“换人不认账”,甚至直接人去楼空。预付的背后,其实是消费者在用自己的资金为商家“输血”,一旦商家经营不善或恶意圈钱,风险全由消费者承担。

当你面对“预付”时,一定要问自己三个问题:

- 这家店靠谱吗?有没有口碑?经营多久了?

- 预付金额是不是合理?有没有签正式合同?

- 合同里有没有写清退款条款、服务标准和违约责任?

别小看这些问题,它们直接决定你钱包的安全程度。

✅ 建议参考:预付前必做的3件事

- 查资质、看口碑:通过企查查、天眼查等平台查看商家注册信息、经营状态,有没有被投诉或行政处罚记录。

- 签合同、留凭证:无论金额大小,都要签订书面协议,明确服务内容、期限、退款规则,并保留付款记录和聊天截图。

- 小额试水,避免“大额预付”:首次合作建议先体验单项服务,确认靠谱后再考虑充值。预付金额越大,风险越高。

📚 相关法条参考(依据现行法律法规)

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条:

“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”《民法典》第五百八十六条:

“当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保,定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的百分之二十。”

(注意:预付款不适用定金罚则)《消费者权益保护法》第五十三条:

“经营者以预收款方式提供商品或者服务的,应当按照约定提供,未按照约定提供的,应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款;并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。”

预付是什么意思?它不只是“提前给钱”那么简单,而是一种带有风险的履约行为,在享受优惠的同时,你也要清醒意识到:你预付的每一分钱,都是在为未来的不确定性买单,真正聪明的消费者,不会被“打折”“赠品”冲昏头脑,而是用合同和证据保护自己。

下次再看到“预付立减”“充值享五折”,别急着掏手机,先问问自己:这家店,值得我提前把钱交出去吗?

理性预付,才是对自己钱包最大的负责。

预付是什么意思?很多人搞错了,看完这篇才明白!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。