白色污染是什么?它真的只是看起来白那么简单吗?

你有没有注意过,走在街头巷尾,树杈上挂着的塑料袋像一面面小旗子,在风里飘;景区的草坪上,饮料瓶、泡沫饭盒被随意丢弃;农田里,地膜碎片混在泥土中,几十年都化不掉……这些随处可见的“白色身影”,其实正是我们常说的——白色污染。

但白色污染是什么?它真的只是因为塑料制品颜色白才得名吗?其实不然,所谓“白色污染”,并不是指颜色,而是泛指由难降解的塑料废弃物对生态环境造成的视觉污染和深层生态破坏,这类污染物主要包括一次性塑料袋、塑料餐盒、农用地膜、快递包装、塑料瓶等,它们大多由聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等高分子材料制成,在自然环境中分解周期长达数百年,甚至更久。

想象一下:一个你随手扔掉的塑料袋,可能在土壤中“活”500年;一个外卖餐盒,可能正被海洋生物误食,最终通过食物链回到你的餐桌上。白色污染的本质,是人类便利生活背后,对自然环境的长期透支。

更让人揪心的是,这些塑料在风化、破碎后会形成微塑料,进入水体、土壤甚至空气,研究表明,全球人均每周摄入的微塑料量相当于吃掉一张信用卡,它们不仅威胁野生动物生存,更悄然影响着人类的健康。

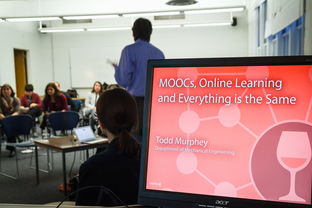

我国早在2008年就推行“限塑令”,2020年又升级为“禁塑令”,明确禁止生产、销售和使用部分一次性塑料制品,但执行过程中,仍有不少地方“上有政策,下有对策”——可降解塑料成本高,监管难,公众意识薄弱,导致白色污染问题依然严峻。

真正解决白色污染,不能只靠政策“堵”,更需要全民“疏”,从源头减量,到分类回收,再到绿色替代,每一个环节都需要我们共同参与,出门自带购物袋、选择可重复使用的水杯、支持环保包装的品牌、积极参与垃圾分类……这些看似微小的举动,汇聚起来就是改变的力量。

✅ 建议参考:

如果你是企业管理者,建议优先采用可降解或可循环包装材料,响应国家绿色转型政策,同时提升品牌形象;

如果你是普通消费者,不妨从“少用一个塑料袋”开始,养成环保生活习惯;

如果你是社区或学校工作者,可以组织环保宣传、旧物改造活动,让“减白”理念深入人心。

环保不是负担,而是一种更聪明的生活方式。

📚 相关法条参考:

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)

第六十九条:国家依法禁止、限制生产、销售和使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。

第七十条:商品零售场所开办单位、电子商务平台企业、快递企业等应当按照规定向商务、邮政等主管部门报告塑料制品使用、回收情况。《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(发改环资〔2020〕80号)

明确到2025年,地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%,全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋。《循环经济促进法》

鼓励企业开展生态设计,优先使用可循环、易回收、可降解材料,推动资源高效利用。

白色污染是什么?它不只是满地飘的塑料袋,更是我们与自然关系失衡的警示灯,它看似无形,却深深嵌入我们的空气、水源和食物链,治理白色污染,既需要法律的“硬约束”,也需要每个人心中的“软自觉”。

少一份随手丢弃,多一份责任担当,我们才能还地球一片洁净,也还未来一代一个可呼吸的明天。

别让“白色”成为地球的底色,让绿色,重新成为生活的主旋律。

白色污染是什么?它真的只是看起来白那么简单吗?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。你今天的每一个环保选择,都是在为未来的蓝天白云投票。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。