内是什么意思?这个词背后藏着多少法律玄机?

你有没有在看合同、法律条文,甚至日常聊天时,突然被一个“内”字卡住?

“在合同有效期内”“公司内部规定”“限内部人员使用”……

这个看似简单到不能再简单的字,其实暗藏玄机。

咱们不聊虚的,就来掰扯掰扯——“内是什么意思”?它到底在法律语境中扮演着什么样的角色?

“内”字不简单,它是个“边界词”

“内”在汉语里,最基本的意思是“里面”“内部”“范围之内”,但在法律语言中,它可不只是个方位词,它承担着界定权利、义务、责任范围的重要功能。

举个例子:

一份劳动合同写着:“员工在任职期间不得泄露公司内部信息。”

这里的“内部信息”,就是以“内”为界,划出一个保密范围。“内”意味着信息的归属和控制权属于公司,一旦外泄,就可能构成违约或侵权。

再比如,某小区公告写着:“外来车辆禁止进入小区内部。”

这里的“内”就划定了管理权限的边界。“内”代表的是物业管理的控制区域,一旦越界,就可能被视为侵权行为。

所以你看,“内”虽然只有一笔一划,但它像一道无形的门,把“我们”和“他们”、“可控”和“不可控”、“合法”与“越界”分得清清楚楚。

“内”在法律条文中的三种典型用法

表示时间范围

“在诉讼时效内提出主张。”

这里的“内”强调的是时间的“有效区间”。错过了这个“内”,权利可能就作废了。

法律讲究时效,“内”就是那条红线,踩过去,胜诉权就可能归零。表示空间或组织范围

“仅限内部员工使用该系统。”

这里的“内”指的是组织边界。“内部”意味着身份认同和权限归属,一旦外部人员擅自使用,就可能构成非法访问或数据侵权。表示程度或范畴

“该事项属于公司内部管理事务。”

这句话的潜台词是:“外人少插手”。

在行政法或公司法中,这种“内”常被用来界定“自治范围”,避免外部干预过度。

一字之差,责任天壤之别

你可能觉得,“内”不过是个小词,可现实中,因为对“内”的理解偏差,引发的纠纷可不少。

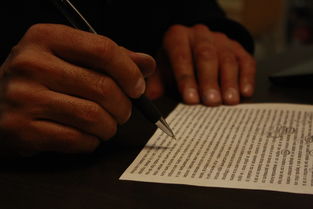

举个真实案例:

某公司员工把内部培训资料发到了朋友圈,公司以“泄露内部信息”为由将其开除。

员工不服,告上法庭。

法院最终支持公司,理由是:“内部”意味着信息的封闭性和保密性,员工明知故犯,属于严重违反劳动纪律。

你看,一个“内”字,直接决定了“分享”是“热心”还是“违纪”。

如何正确理解和使用“内”?

在法律实务中,“内”的界定必须清晰,不能模糊。

否则,轻则引发误解,重则导致法律风险。

合同里写“在项目周期内完成交付”,但没定义“项目周期”从哪天开始、哪天结束,那这个“内”就成了“模糊地带”,容易扯皮。

专业建议是:

👉 凡是涉及“内”的表述,一定要配套明确的边界定义。

👉 内部人员”要列出范围,“有效期内”要写明起止时间。

👉宁可啰嗦一点,也不能让“内”变成“黑洞”。

✅ 建议参考:如何避免“内”字陷阱?

- 在起草合同时,遇到“内”字,立刻问自己:这个“内”指的是时间、空间还是身份?边界在哪?

- 在解读法律条文时,注意“内”是否与其他词搭配,内部”“范围内”“期间内”,这些组合往往有特定法律含义。

- 在日常管理中,不要滥用“内部规定”来限制权利,必须有合法依据,否则可能被认定为无效条款。

📚 相关法条参考(精选)

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定,诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。

(这里的“内”明确划定了权利主张的时间边界)《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条

劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:……(二)严重违反用人单位的规章制度的。

(“内部规章制度”若合法公示,可作为解除依据)《中华人民共和国网络安全法》第四十四条

任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息,不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。

(“内部信息”若涉及个人信息,外泄即违法)

“内是什么意思”?

表面上是个语文问题,本质上是个法律思维问题。

“内”不是简单的方位词,而是权利边界的标记、责任划分的标尺、合规管理的警戒线。

无论是写合同、定制度,还是解读法规,你都得对这个“内”字保持敬畏。

因为它可能决定——

你是守法者,还是被告席上的那个人。

一字千金,不在字本身,而在它的“内”涵。

内是什么意思?这个词背后藏着多少法律玄机?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。