一什么孩子?这个看似简单的提问,背后藏着多少家庭的辛酸与法律的深意?

你有没有在某个深夜,听到邻居吵架时吼出一句:“你就是一什么孩子!”?或者在亲戚聚会时,有人冷不丁地说:“他爸当年也是这样,难怪生出一什么孩子。”这些话听起来像气话,可背后折射出的,可能是身份认同的撕裂、血缘关系的质疑,甚至是法律权利的缺失。

“一什么孩子”——这三个字,不是语法问题,而是一种社会标签,一种隐性歧视,更可能是一纸法律文书上被忽视的“空白身份”,它常常出现在非婚生子女、被遗弃儿童、抱养关系未登记的孩子,甚至是在父母离异后被刻意边缘化的未成年人口中。

我们不禁要问:一个孩子,到底因为什么,会被打上“一什么”的烙印?

在法律上,每一个孩子都应享有平等的权利,可现实中,有些孩子从出生那一刻起,就面临“身份不明”的困境,母亲未婚生育,父亲不认账,孩子上不了户口;又比如,夫妻离婚后,一方带走孩子,另一方拒绝配合办理监护权变更,导致孩子在教育、医疗等系统中“查无此人”。

更令人心痛的是,这些孩子往往在情感上也被贴上“来路不明”“野孩子”的标签。他们不是不想被爱,而是从没被真正“看见”,学校老师一句“你爸妈是谁啊?”、同学一句“你是不是没人要啊?”,都可能在他们心里划下一道永久的伤痕。

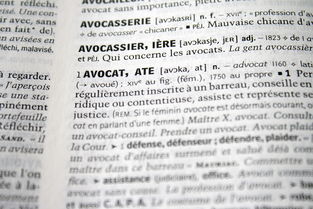

可法律从不歧视任何一个生命。我国《民法典》明确规定:非婚生子女享有与婚生子女同等的权利。无论父母是否结婚,无论孩子出生在怎样的家庭背景,他们都有权获得抚养、教育、医疗和人格尊严的保障,监护人不得以任何理由推卸责任,更不能以“你是一什么孩子”来剥夺他们的基本权利。

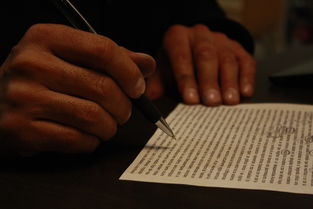

我还记得代理过一个案子:一个12岁的女孩,母亲因病去世,父亲早年失踪,她由外婆抚养长大,可因为没有生父的认领,她一直上不了户口,中考报名都成了难题,我们花了半年时间,通过法院宣告父亲失踪、申请指定监护人、补办出生证明等一系列程序,终于让她拿到了身份证,当她第一次拿到写着自己名字的户口本时,她抱着本子哭了好久。

那一刻我明白:一个孩子,不是“一什么”,而是“一个人”。

我们社会的进步,不该只看GDP,更要看每一个孩子是否能抬起头,堂堂正正地说出:“我叫XXX,我有家,我有权利。”

建议参考:如果你或你身边的人正面临“一什么孩子”的困境,请记住以下几点:

- 不要沉默:身份问题越早解决越好,拖延只会让孩子在教育、医疗等方面吃亏。

- 收集证据:出生证明、医院记录、亲子鉴定、证人证言等,都是维权的重要依据。

- 寻求法律援助:各地司法局设有法律援助中心,符合条件的家庭可免费申请律师帮助。

- 向民政或妇联求助:对于被遗弃或监护缺失的儿童,这些机构有责任介入并提供支持。

- 心理支持同样重要:孩子长期被标签化,容易产生自卑、抑郁等情绪,建议同步寻求心理咨询。

相关法条参考:

《中华人民共和国民法典》第一千零七十一条:

非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何组织或者个人不得加以危害和歧视,不直接抚养非婚生子女的生父或者生母,应当负担未成年子女或者不能独立生活的成年子女的抚养费。《中华人民共和国未成年人保护法》第三条:

国家保障未成年人的生存权、发展权、受保护权、参与权等权利,未成年人依法平等地享有各项权利,不因本人及其父母或者其他监护人的民族、种族、性别、户籍、职业、宗教信仰、教育程度、家庭状况、身心健康状况等受到歧视。《户口登记条例》第七条:

婴儿出生后一个月以内,由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。

小编总结:

“一什么孩子”不是一句简单的责骂,而是社会认知滞后与法律执行缺位的缩影。每一个孩子都不该被定义为“什么”,而应被坚定地称为“我的孩子”“我们的未来”。法律是底线,但温情才是答案,当我们用理解代替偏见,用行动代替冷漠,那些曾被贴上标签的孩子,终将挺直脊梁,说出那句最朴素也最有力的话:“我,是一个孩子。”

愿天下无“一什么”,只有“我在这里”。

一什么孩子?这个看似简单的提问,背后藏着多少家庭的辛酸与法律的深意?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。