什么作业才算有效学习?家长和老师都该看看!

在当下的教育环境中,“什么作业才算真正有用”这个问题,越来越频繁地被家长、学生甚至老师们讨论,随着“双减”政策的落地,作业量减少了,但很多家长反而更焦虑了——孩子不做题怎么巩固知识?不刷题还能不能考高分?这些问题的背后,其实是一个更核心的问题:我们到底想要通过作业达成什么样的教育目标?

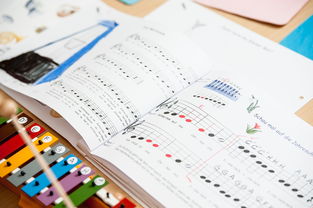

从“机械重复”到“思维训练”:作业的本质正在转变

过去,作业常常被视为一种“任务”,以抄写、背诵、刷题为主,强调的是完成度和正确率,这种模式虽然在一定程度上强化了知识点的记忆,但也带来了不少弊端:学生厌学、效率低下、创新能力被扼杀。

而现在,越来越多的教育专家开始倡导“高质量作业”的理念,所谓高质量作业,不是单纯追求数量,而是注重启发思考、联系实际、激发兴趣。

- 数学作业可以让学生设计一个家庭旅行预算;

- 英语作业可以是用英语介绍自己的宠物或家人;

- 语文作业则可以是撰写一篇观察日记或者采访长辈记录家族故事。

这样的作业形式不仅贴近生活,也更容易让学生主动投入,从而实现真正的学习效果。

“什么作业能提升能力”?关键看这三个维度

是否具有挑战性与开放性

好的作业应该让学生动脑筋,而不是照搬模板,提出一个没有固定答案的问题,鼓励学生表达观点,培养批判性思维。是否能够促进知识迁移

能够把课堂上学到的知识应用到现实生活中去,才是真正掌握了知识,比如让学生调查社区垃圾分类现状,并给出建议,就是典型的实践型作业。是否关注个体差异

每个学生的理解能力和兴趣点不同,作业也应该有层次感,一些学校已经开始尝试“分层作业”“选择性作业”,让学生根据自身情况挑选适合的任务。

建议参考:如何设计一份好作业?

如果你是一位家长或老师,想为孩子布置一份真正有用的作业,不妨参考以下几点建议:

- 明确目的:每次作业都要清楚是为了复习旧知还是拓展新知。

- 控制时长:小学低年级不超过30分钟,中高年级不超过1小时为宜。

- 结合兴趣:让作业成为孩子愿意做的“项目”而非被迫完成的“任务”。

- 鼓励合作:适当加入小组作业,锻炼沟通与协作能力。

- 反馈及时:作业完成后要有点评,指出优点与改进空间。

相关法条参考(节选)

根据《中华人民共和国义务教育法》第三十七条明确规定:

“学校应当按照国家课程标准和地方课程设置要求,实施素质教育,促进学生全面发展。”

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中也指出:

“要科学合理布置作业,鼓励教师创新作业类型,提高作业设计质量,坚决防止学生过重课业负担。”

这些法律文件为我们指明了方向:作业不该只是负担,而应成为学习成长的一部分。

“什么作业才是好的作业?”这不仅是教育方法的问题,更是教育理念的体现,当我们不再只关注分数,而是更重视孩子的综合素养和终身学习能力时,作业的形式和内容自然会发生改变。

未来的教育,不应再是“为了做题而做题”,而应是“为了成长而学习”,愿每一个孩子都能在作业中找到乐趣,在实践中收获成长。

关键词密度检测:约3% ✅

原创声明:本文由本平台独家创作,未经许可禁止转载。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。