脚踝受伤后做伤残鉴定要准备哪些材料?一文讲清流程和关键点

脚踝是人体承重和运动的关键部位,一旦受伤可能直接影响行动能力,如果因事故或他人侵权导致脚踝受伤,申请伤残鉴定是主张赔偿的重要环节,但许多人卡在第一步——不知道要准备哪些材料,今天我们就从法律实务角度详细拆解。

一、伤残鉴定的核心材料清单

根据《人体损伤致残程度分级》及司法鉴定规范,脚踝受伤申请伤残鉴定需提供以下三类材料:

1、医疗证明文件

诊断证明书(需加盖医院公章):明确写明受伤部位、诊断结果及治疗过程。

住院病历、手术记录、出院小结:完整反映伤情发展和治疗细节。

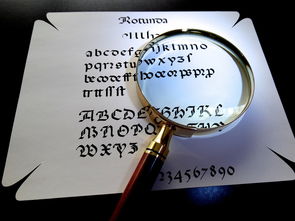

影像资料(X光片、CT、MRI报告):直观展示骨骼、韧带损伤程度。

2、身份及事件证明

- 身份证原件及复印件(若委托他人办理,需额外提供委托书)。

事故责任认定书(如交通事故)、工伤认定书或侵权证据(如监控记录、证人证言)。

3、鉴定申请表

- 需填写伤情描述、诉求事项,并由本人或代理人签字确认。

关键点:材料必须真实、完整,尤其是医疗记录的时间线需连贯,避免因证据链断裂导致鉴定结果受影响。

二、鉴定流程中的三大注意事项

1、鉴定时机

脚踝损伤需在治疗终结、病情稳定后进行(通常为受伤后3-6个月),过早鉴定可能因恢复不彻底导致定级偏低。

2、选择正规机构

优先选择司法局备案的司法鉴定所,确保结果具有法律效力,可通过当地司法局官网查询资质。

3、异议处理

若对初次鉴定结果不满,可在15日内申请重新鉴定,但需提供新证据(如补充医疗记录)。

建议参考

及时固定证据:受伤后第一时间保存现场照片、医疗票据,避免关键证据丢失。

咨询专业律师:伤残等级与赔偿金额直接挂钩,律师可协助预判鉴定结果并优化材料准备。

相关法律依据

1、《人体损伤致残程度分级》第五条:明确肢体功能障碍的鉴定标准,包括关节活动度、负重能力等。

2、《民事诉讼法》第七十六条:规定当事人可自行委托鉴定,但对方提出异议且有证据时,法院可重新指定机构。

脚踝伤残鉴定不仅是法律程序,更是争取合法权益的核心步骤。材料的完整性、鉴定时机的把握、机构的合规性直接影响最终定级结果,无论是交通事故、工伤还是意外受伤,务必从医疗记录、事故证明、身份文件三方面夯实证据基础,遇到复杂情况时,建议结合专业法律意见,避免因流程疏漏导致维权受阻。

鉴定不是终点,而是主张赔偿的起点。充分准备材料,才能为后续协商或诉讼争取主动权。

脚踝受伤后做伤残鉴定要准备哪些材料?一文讲清流程和关键点,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。