用多少的收入买车才不算冲动消费?90%的人都算错了!

你有没有过这样的经历?看中一辆车,销售顾问笑眯眯地说:“月供才四千多,压力不大。”你一算,自己月薪一万二,心想:“这不才三分之一吗?买得起!”于是刷卡下单,心满意足地开走新车,可半年后,房贷、车贷、孩子补习费、父母医药费一压上来,你突然发现——工资根本不够花,生活开始捉襟见肘。

这时候你才恍然大悟:买车,不是“买得起”就行,而是要看“用多少的收入买车”才合理。

买车不是比谁敢花,而是比谁算得清

很多人买车只看“能不能贷下来”,而不是“该不该贷这么多”,银行能批你30万贷款,不代表你就该借30万。真正的财务自由,不是拥有多少资产,而是负债是否在可控范围内。

那到底该用多少收入来买车?业内有个“50-30-20法则”,虽然常用于个人理财,但套用在购车决策上也极为实用:

- 50%用于必要支出(房贷、车贷、水电、基本饮食)

- 30%用于想要的消费(娱乐、旅行、购物)

- 20%用于储蓄与投资

按照这个标准,车贷+养车成本(油费、保险、保养、停车)应该控制在总收入的15%-20%以内,也就是说,如果你月入1万元,每月养车总支出最好不超过2000元。

举个例子:

有人月入1.5万,贷款买了辆35万的SUV,月供6000元,加上油费保险,每月养车成本近8000元——直接占了收入的一半以上,表面风光,实则每月都在“拆东墙补西墙”,一旦失业或突发状况,立刻陷入财务危机。

买车不是一次性消费,而是长期支出承诺

很多人忽略了一个关键点:买车不是花一笔钱就结束了,而是一个持续5-10年的财务承诺。

一辆20万的车,贷款5年,利率5%,月供约3774元,总利息约2.6万,再加上每年约8000元的保险、油费、保养、停车等,5年下来总支出接近30万——比裸车价还高!

判断“用多少的收入买车”时,不能只看首付和月供,而要算清“全生命周期成本”,否则,你买的不是车,是每月准时到账的“焦虑账单”。

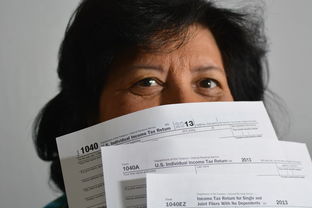

收入≠可支配收入,别被数字迷惑

月薪2万,听起来很体面,但扣除五险一金、个税、房租、生活开销后,真正能自由支配的可能只剩8000,这时候如果背上5000的车贷,生活质量必然大幅下降。

真正决定你能买什么车的,不是税前收入,而是税后可支配收入减去必要支出后的“自由现金流”。

建议大家在买车前做一张“购车财务压力测试表”:

- 税后月收入:__

- 固定支出(房贷、房租、水电、孩子教育等):__

- 可自由支配金额:__

- 可用于养车的预算:建议不超过自由现金流的30%

比如自由现金流是6000元,那么每月养车预算应控制在1800元以内,这样,即使遇到突发情况,也不会影响基本生活。

别让“面子车”绑架你的生活

我们生活在一个“车即身份”的社会,有人为了撑场面,咬牙买BBA;有人为了证明“我也过得不错”,贷款买超预算的车,可现实是,一辆超出承受能力的车,只会让你活得更累。

真正的体面,不是开什么车,而是有没有应对风险的能力,一辆10万的代步车,只要够用、省心、不压垮生活,就是最好的选择。

✅ 建议参考:

如果你正在考虑买车,不妨问自己三个问题:

- 这辆车的月供+养车成本,是否超过我月收入的20%?

- 如果我突然失业3个月,还能否按时还贷?

- 这辆车是“我需要”,还是“我想要”?

如果答案让你犹豫,那可能就是超预算了。车是工具,不是负债的借口,量力而行,才是对自己和家庭最大的负责。

📚 相关法条参考:

虽然我国目前没有明确法律规定“购车支出占收入比例”,但《民法典》第六百六十七条明确规定:

“借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。”

这意味着,贷款购车属于民事借贷行为,借款人需具备还款能力,若因过度负债导致违约,不仅影响征信,还可能被法院强制执行财产。

《消费者权益保护法》第八条也赋予消费者知情权:

“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。”

建议在购车前,要求4S店提供完整的贷款方案、利率、手续费、保险捆绑等明细,避免“低月供陷阱”。

“用多少的收入买车”不是一个简单的数字游戏,而是一次对自我财务健康的深度审视。买车不该是生活的终点,而是让生活更便利的起点,别让一辆车,拖垮你的人生节奏。

理性消费,不是抠门,而是清醒;量力而行,不是退缩,而是远见。

下次当你站在4S店展厅,销售正热情介绍“月供只要XXX”时,记得先问问自己:这笔钱,我真的可以轻松承担吗?

毕竟,方向盘握在手里,但人生的主动权,更要握在自己手中。

用多少的收入买车才不算冲动消费?90%的人都算错了!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。