编外是什么意思?听起来像在体制外,但到底算不算正式员工?

“我是编外的,待遇跟他们不一样。”或者在招聘公告里看到“招聘编外人员”这几个字,心里嘀咕:编外到底是什么意思?是不是临时工?有没有保障?和正式工差在哪?

咱们就来掰扯清楚这个让很多人困惑的词——“编外”。

“编外”到底是什么意思?

“编外”指的是不在单位正式编制内的工作人员,我们常说的“编制”,通常是指国家或事业单位核定的人员数量和岗位结构,比如一个学校有50个教师编制,那就只能招50个“在编”老师。

而“编外人员”,就是超出了这个核定编制范围,但因为工作需要被聘用的员工,他们可能是合同工、劳务派遣人员,也可能是项目制聘用人员。

举个例子:某公立医院缺护士,但编制已经满员,不能再招“在编”护士,于是医院就以“编外”形式招聘,签劳动合同,发工资,但不占编制名额,这类人就是典型的“编外人员”。

编外 ≠ 临时工,但权益确实有差别

很多人一听“编外”,就以为是“临时工”“打杂的”“随时能被辞退”,其实这并不完全准确。

编外人员也签合同,也受《劳动合同法》保护,不是想辞就辞的,他们和用人单位之间是劳动关系,享有基本的劳动权益,比如五险一金、工资、休假等。

但关键区别在于:

- 晋升空间有限:编外人员很难参与职称评定、干部提拔;

- 待遇差距明显:虽然干着同样的活,但工资、补贴、年终奖往往低于在编人员;

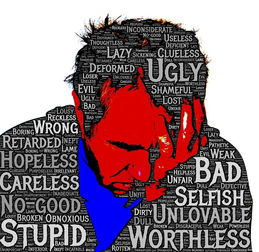

- 心理归属感弱:总觉得“不是自己人”,缺乏职业安全感。

更扎心的是,有些单位明明长期依赖编外人员干活,却不愿给编制,导致“同工不同酬”现象普遍存在。

编外人员的法律地位到底如何?

这里要划重点了:编外人员虽然没有编制,但只要签了劳动合同,就受法律保护。

比如你被某机关单位以“编外”身份聘用,签了三年劳动合同,单位就不能随便开除你,如果单位无故辞退,你可以申请劳动仲裁,要求赔偿。

但如果是“劳务派遣”形式,那你的劳动关系是在派遣公司,而不是实际用工单位,这就更复杂了,维权难度也更大。

签合同前一定要看清用人单位是谁,合同性质是什么,别稀里糊涂就成了“影子员工”。

哪些单位常见编外人员?

- 事业单位:学校、医院、科研院所(如编外教师、护士)

- 政府机关:街道办、城管、社区工作人员

- 国企:部分岗位采用编外聘用

- 公共服务岗位:辅警、网格员、窗口服务人员

这些岗位往往工作稳定、需求量大,但由于编制限制,只能通过“编外”方式补充人力。

✅ 建议参考:如果你是编外人员,这几点一定要注意!

- 合同要签清楚:明确用人单位、岗位、薪资、社保、合同期限;

- 保留工作证据:打卡记录、工作安排、工资条都要留底;

- 关注社保缴纳:确认是否足额缴纳五险一金;

- 了解转正机会:有些单位会定期组织编外转编考试,别错过机会;

- 维权要果断:遇到不公待遇,及时咨询律师或申请劳动仲裁。

没有编制,不代表没有权利,你的劳动价值,值得被尊重。

📚 相关法条参考:

《中华人民共和国劳动合同法》第七条:

用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》第十条:

建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。《劳动合同法》第十四条:

连续订立二次固定期限劳动合同,劳动者提出续订的,应订立无固定期限劳动合同。《事业单位人事管理条例》第三条:

事业单位人事管理坚持党管干部、党管人才原则,实行岗位管理制度。

注:虽然“编外”不属于编制管理范畴,但只要存在实际用工行为,就适用《劳动合同法》。

“编外是什么意思?”——它不是贬义词,也不是身份标签,而是一种现实中的用工形式,在编制有限的大环境下,编外人员承担了大量一线工作,是社会运转不可或缺的力量。

但我们也必须正视:编外≠低人一等,他们付出同样的努力,理应获得公平的待遇和尊重,随着人事制度改革推进,希望能逐步打破“编制壁垒”,让“同工同酬”不再是一句口号。

如果你正在编外岗位上默默耕耘,请别轻视自己,你的每一份付出,都在为社会添砖加瓦,而了解“编外”的真正含义,就是捍卫自己权益的第一步。

📌关键词回顾:编外是什么意思?——不在编制内,但受法律保护,是现实与制度之间的平衡产物。

编外是什么意思?听起来像在体制外,但到底算不算正式员工?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。