事项是什么意思?这个词天天见,但你真的懂它背后的法律分量吗?

你有没有注意过,在签合同、看政府公告、读判决书,甚至填表格的时候,总会出现一个词——“事项”。

“请填写相关事项”、“本合同所涉事项”、“该事项需经审批”……

我们习以为常地用着“事项”,却很少停下来问一句:事项到底是什么意思?它只是个普通词,还是藏着法律的玄机?

咱们就来掰开揉碎,把“事项”这个看似平平无奇的词,从法律角度彻底讲明白。

“事项”不是随便说说,它有明确的法律语境

在日常口语里,“事项”大概就是“事情”、“内容”、“条目”的意思。“会议有三项事项”,听起来好像就是“三件事”。

但在法律语境中,“事项”远不止这么简单,它往往代表一种具有法律意义的具体内容或行为。

举个例子:

你在申请营业执照时,窗口人员说:“你的登记事项需要变更。”

这里的“登记事项”可不是随便填的项目,而是指公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围等直接影响公司法律地位和权利义务的关键信息。

一旦变更,就必须依法登记,否则可能被认定为违法经营。

再比如,法院判决书里常写:“本案争议事项为房屋产权归属。”

这里的“事项”就不是泛指,而是精准锁定案件的核心法律问题——到底这房子归谁?它决定了审理的方向和判决的依据。

“事项”在法律文件中的三大角色

作为权利义务的载体

很多法律行为都围绕“具体事项”展开,比如合同中的“标的事项”、行政许可中的“审批事项”、诉讼中的“请求事项”。

每一个“事项”背后,都对应着明确的权利主张或义务履行。

你不能说“我要一个事项”,而必须说清楚是“支付货款事项”还是“交付货物事项”。

作为程序性要求的节点

政府办事讲究“清单管理”,政务服务事项清单”、“行政处罚事项清单”。

这些“事项”其实是国家对权力运行的规范化表达——什么事能办、谁来办、怎么办、多久办结,都得按“事项”来走流程。

这也意味着,如果你的诉求不在“事项”范围内,行政机关可以依法不予受理。

作为法律事实的锚点

在证据法中,某个“事项”是否发生,直接决定案件走向。

“事故发生时,驾驶员是否饮酒”就是一个关键事项。

法院要认定的,不是“大概喝了没”,而是这个“事项”是否有充分证据支持。

为什么理解“事项”如此重要?

因为误解“事项”,可能让你吃大亏。

- 签合同时,没看清“服务事项”范围,结果对方只做一半就收全款;

- 办理手续时,漏报一个“登记事项”,导致整个申请被退回;

- 打官司时,诉讼请求事项写错了,法院直接驳回起诉……

“事项”就像法律世界的坐标点,定位不准,寸步难行。

建议参考:如何正确理解和使用“事项”?

遇到“事项”先问三件事:

- 它具体指什么内容?

- 它有没有法律后果?

- 它是否需要书面确认或登记?

在合同、申请、诉讼中,务必明确列出每一项“事项”,避免用“等相关事宜”一笔带过,模糊等于风险。

查阅官方文件时,注意“事项清单”——这是你权利的“地图”,也是行政机关权力的“边界”。

不确定时,别自己猜,咨询专业律师或办事人员,确保你理解的“事项”和法律认定的“事项”是同一个东西。

相关法条参考(精选)

《民法典》第一百一十四条

民事主体依法享有物权,物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括所有权、用益物权和担保物权。(注:这里的“特定的物”即为具体事项的体现)

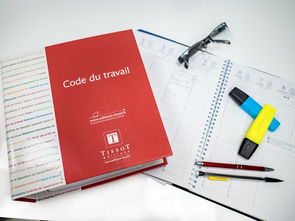

《行政许可法》第三十二条

行政机关对申请人提出的行政许可申请,应当根据下列情况分别作出处理:……申请事项依法不属于本行政机关职权范围的,应当即时作出不予受理的决定……(“事项”直接决定行政机关是否有权处理)

《民事诉讼法》第一百二十二条

起诉必须符合下列条件:……(三)有具体的诉讼请求和事实、理由……(“诉讼请求事项”必须具体明确,否则法院不予立案)

“事项是什么意思”?

它不只是“事情”的代名词,而是法律语言中精准、严谨、有后果的表达单元。

每一个“事项”都像一颗螺丝,拧错了,整个法律结构都可能松动。

无论是签合同、办手续,还是打官司,都要学会用法律的眼光去审视“事项”——它是什么?它意味着什么?它会带来什么?

别再把它当成普通词汇,它是你维护权益的第一道防线。

下次看到“事项”两个字,不妨多停一秒,多问一句:这背后,到底藏着什么?

——

法律不复杂,复杂的是你没看懂关键词。

搞懂“事项”,你就已经比90%的人更懂规则了。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。