然也是什么意思?你真的懂这个看似简单却暗藏玄机的词吗?

你有没有在聊天、读文章,甚至看法律文书时,突然冒出一句:“然也”?然后心里嘀咕:“这‘然也’到底是啥意思?听起来文绉绉的,是不是古人打招呼的方式?”别笑,还真有不少人被这个词搞得一头雾水,今天咱们就来好好掰扯掰扯——“然也是什么意思”?它到底是个语气词、肯定句,还是某种哲学表达?

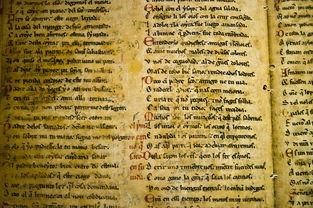

先说结论:“然也”不是现代汉语中的常用词汇,但它确实有出处、有语境、有深意。它最早可以追溯到先秦诸子百家的语言体系,尤其是《论语》《孟子》这类经典文献中。

《论语·先进》里有一句:“夫子喟然叹曰:‘吾与点也!’”这里的“然”是“……的样子”,“喟然”感慨的样子”,而“然也”合在一起,往往出现在对话结尾,表示一种认同、肯定或恍然大悟的语气,相当于今天的“确实如此”“你说得对”“正是这样”。

举个例子,假设孔子问学生:“仁者乐山,智者乐水,何解?”学生回答完,孔子点头说:“然也。”——意思就是:“你说得没错,正是这个道理。”

“然也”不是随便说说的,它背后承载的是一种理性认同与精神共鸣。

但问题来了,现在网上很多人用“然也是什么意思”来提问,其实是把“然也”当成一个完整词语来理解,这就有点偏差了。“然也”本身不是一个独立词汇,而是古汉语中“然”+“也”的语法结构。

- “然”:可以是代词“这样”,也可以是形容词词尾“……的样子”;

- “也”:是句末语气助词,加强判断或感叹。

“然也是什么意思”这个问题,从语言学角度拆解,其实是在问:“‘这样啊’‘确实如此’这些表达,背后的含义和用法究竟是什么?”

说到这里,你可能会想:这都什么年代了,谁还用“然也”啊?

但有趣的是,在文学、影视、甚至法律文书中,“然也”式的表达依然有生命力,比如一些判决书里会写:“被告虽称不知情,然也未能提供有效证据。”这里的“然也”虽非原样照搬,但逻辑一脉相承——表示转折后的强调与确认。

更进一步说,“然也”代表的是一种思辨态度:不轻易否定,也不盲目附和,而是在听完观点后,经过内心权衡,给出一个理性的“我认同”,这种态度,在今天这个信息爆炸、情绪先行的时代,尤为珍贵。

建议参考:

如果你在阅读古文或哲学类书籍时遇到“然也”,不要急着查字典,先看上下文,问问自己:这句话是在回应谁?语气是肯定、感叹,还是转折?“然也”往往不是信息本身,而是态度的落点,掌握这一点,你不仅能理解词义,更能读懂古人说话的“潜台词”。

在写作或表达中,适当使用“的确如此”“诚哉斯言”这类现代等效表达,可以让你的语言更有层次感和思辨性,比单纯说“对对对”高级多了。

相关法条参考(延伸理解):

虽然“然也”不出现在现行法律条文中,但其表达的“确认”“承认”逻辑,在法律语言中极为常见。

《中华人民共和国民法典》第一百四十条:

“行为人可以明示或者默示作出意思表示,沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时,才可以视为意思表示。”

这里的“默示”与“然也”有异曲同工之妙——一个点头、一句“然也”,在特定语境下,就是一种法律意义上的认可。

小编总结:

“然也是什么意思”?表面看是个语言问题,实则是一场穿越千年的对话。它不只是一个词,更是一种态度:理性、克制、深思熟虑后的认同。

在这个动不动就“秒回”“怒赞”“喷死你”的时代,我们或许更需要学会像古人那样,听完一句话,沉吟片刻,然后缓缓道一句:“然也。”

——那不是敷衍,而是尊重;不是复古,而是回归思考的本质。

下次当你想点头说“对”的时候,不妨试试在心里默念一声:“然也。”

那一刻,你和两千年前的智者,完成了无声的共鸣。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。