什么是道德?你真的懂这三个字背后的重量吗?

你有没有在某个深夜,因为一句话、一个决定,突然心里咯噔一下,觉得“这事好像不太对劲”?

或者看到新闻里有人见义勇为,你心头一热,忍不住点赞;而看到有人为一己私利坑害他人,你又忍不住拍桌子骂一句“没良心”?

那一刻,你正在和“道德”对话。

但等等——什么是道德?

它不是写在纸上的条文,也不是警察能抓你的理由,它看不见、摸不着,却像空气一样无处不在,影响着我们的一言一行。

道德,是社会共同认可的善恶标准,是人心底那杆看不见的秤,它告诉你:该做什么,不该做什么;什么值得敬佩,什么必须谴责。

老人摔倒了,扶不扶?法律没强制你必须扶,但道德在你耳边低语:“做人要有良心。”

再比如,同事背地里说坏话、抢功劳,法律可能管不着,但你心里清楚:这不地道。

可道德到底从哪来?

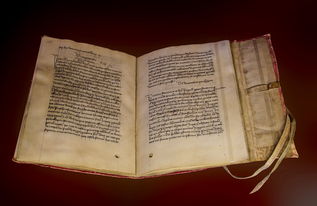

它不是某个人拍脑袋定的,而是千百年来,人类在共同生活中慢慢形成的“共识”。

儒家讲“仁义礼智信”,西方讲“诚实、勇气、同情”,伊斯兰教强调“公正与怜悯”……虽然表达不同,但核心都一样:尊重他人,克制私欲,追求善良。

有意思的是,道德不是一成不变的。

一百年前,女性抛头露面工作可能被视为“不守妇道”;我们视之为独立与进步。

过去,人们对残障人士缺乏理解;我们倡导包容与平等。

道德,是流动的河,随着时代、文化、认知的变迁而不断演进。

但问题来了:道德和法律,到底啥关系?

法律是底线,是“硬规则”,靠国家强制力执行,比如杀人要坐牢,偷窃要判刑。

而道德是高线,是“软约束”,靠舆论、良知和内心自律维持。

一个人可以“合法但缺德”——比如钻法律空子逃税,没人能抓他,但大家会骂他“没底线”。

反过来,一个人也可能“违法但合乎道德”——比如为了救重病亲人偷药,法律上违法,但很多人会说:“情有可原。”

道德的力量,不在于惩罚,而在于唤醒。

它让我们在没人看见的时候,依然选择走正路;在利益诱惑面前,依然守住本心。

一个社会可以靠法律维持秩序,但要真正温暖、有希望,必须靠道德来滋养。

📌 建议参考:如何在现实中践行道德?

- 从“微小选择”开始培养道德敏感度:比如排队不插队、说话不造谣、承诺的事尽力做到。

- 学会换位思考:多问一句:“如果是我,希望被这样对待吗?”

- 敢于对不道德行为说“不”:不必大吵大闹,但可以用沉默、远离或理性表达态度。

- 教育下一代重“德”而非只重“分”:告诉孩子,善良比聪明更重要。

- 包容不同,但坚守底线:道德有弹性,但不能没有底线——比如伤害他人、践踏尊严。

📚 相关法条参考(中国)

虽然道德本身不具强制力,但我国法律体系中大量体现了道德精神,尤其在民法领域:

《中华人民共和国民法典》第八条:

“民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。”

(“公序良俗”就是公共秩序和善良风俗,是法律对道德的直接吸纳)《民法典》第一百四十三条:

民事法律行为有效的条件之一是“不违背公序良俗”。《宪法》第二十四条:

“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德。”

这些条文说明:国家不仅管“合法”,也在引导“合德”。

“什么是道德?”——它不是高高在上的说教,而是我们每个人在日常中一次次选择的累积。

它不写进判决书,却写进了人心;它不靠警车巡逻,却靠良知守护。

在这个信息爆炸、利益至上的时代,我们更需要重新认识道德:

它不是束缚,而是照亮前路的光;

它不是负担,而是让人活得有尊严的底气。

愿我们都能成为那个,即使无人看见,也依然选择善良的人。

因为,真正的道德,始于无人知晓时的那一次心跳。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。